|

par Christian Lavigne, artiste et écrivain multimédia

Toute plaisanterie mise à part, Alex du Prel n'est pas un homme ordinaire au parcours banal. Il est né citoyen américain en 1944 et a pris la nationalité française en 1993, ce qui est un bel hommage à la culture francophone, que certains jugent un peu vite affaiblie devant "l'impérialisme anglo-saxon".

Au début des années 70, il se construit un voilier de 12 mètres et réalise une traversée du Pacifique en solitaire qui modifie le cours de son destin: il abandonne tout esprit de carrière pour privilégier les rencontres humaines, s'intéresser aux civilisations polynésiennes et prendre la défense des peuples et cultures en péril. En 75, il crée le Yacht club de Bora Bora, puis s'installe en 82 à Moorea, où il devient journaliste, après avoir travaillé quelques temps pour Marlon Brando.

En 1991, il fonde la revue TAHITI-PACIFIQUE MAGAZINE, seul mensuel d'information et d'économie francophone du Pacifique. La revue est tirée à environ 4.000 exemplaires, et ses rédacteurs, outre A. W. du Prel, sont des spécialistes, des universitaires français américains, australiens, qui y trouvent l'espace de réflexion et de liberté de parole que ne semblent pouvoir offrir les quotidiens du groupe Hersant diffusés en Polynésie.

Où que l'on se trouve, la liberté a un prix; mais l'avantage des démocraties c'est que le mensonge, la collusion et la mauvaise foi y ont aussi un prix, qu'il faut toujours souhaiter supérieur à celui de la vérité! Alex W. du Prel a été interdit d'antenne à RFO, a subit plusieurs procès, mais a presque toujours eu gain de cause. Qui plus est, les articles de Tahiti-Pacifique Magazine ont été repris par Le Monde ou le Canard Enchaîné...

Outre son travail d'éditeur et de journaliste, Alex W. du Prel fait œuvre d'écrivain. Il a publié en français 2 recueils de nouvelles, qui ont aussi été traduites en allemand: "Le bleu qui fait mal aux yeux" et "Paradis en folie".

Quand on l'interroge sur les NTIC, Alex du Prel répond:

A nous donc de faire en sorte que la civilisation du tout numérique

soit libératrice et catalyse ce qu'il y a de meilleur dans l'individu et

notre culture : créativité, bonne volonté, curiosité intellectuelle, capacité

à communiquer et à s'enrichir du contact avec d'autres humains.

Par contre, une question, essentielle, se pose : les Polynésiens, et

pas seulement ceux des îles, qui vivent encore dans une civilisation orale

vont-ils profiter de la fenêtre qui leur sera ouverte ? Rares encore

sont ceux qui lisent un livre (hormis la Bible), un journal au-delà des

images.

Liront-ils plus sur un écran d'ordinateur ? Rien n'est moins sûr. Il

faudra donc certainement une ou deux générations d'éducation à l'occidentale

pour vraiment intégrer la population de nos îles au monde moderne qui

éblouit tant nos dirigeants. Mais alors, que restera-t-il de notre fragile

culture ?"

En quoi l'auteur pose pour conclure la question fondamentale du métissage culturel et technologique. Nous nous risquons à lui répondre que l'Histoire montre bien, depuis longtemps, que si l'esprit conçoit un outil, l'outil modifie nécessairement, au bout du compte, les vues de l'esprit, toujours au delà de ce l'homme pouvait imaginer. Et que les civilisations qui ne prennent pas ce risque, qui ne détournent pas à leur profit ce que d'autres peut-être leur ont apporté ou imposé, sont finalement condamnées à disparaître.

Souhaitons que des énergies positives comme celle d'Alex W. du Prel entraînent les cultures minoritaires vers une reconnaissance et un respect international.

|

©/Texte Christian Lavigne. ©/Photos Alex W. du Prel, tous droits réservés.

Parmi les nombreux avantages de l'Internet, celui de pouvoir exercer une activité intellectuelle où l'on veut sur Terre, sans être isolé, pourvu que l'on dispose de l'électricité, d'un ordinateur et d'une liaison téléphonique, celui-là n'est pas le moindre.

Parmi les nombreux avantages de l'Internet, celui de pouvoir exercer une activité intellectuelle où l'on veut sur Terre, sans être isolé, pourvu que l'on dispose de l'électricité, d'un ordinateur et d'une liaison téléphonique, celui-là n'est pas le moindre.

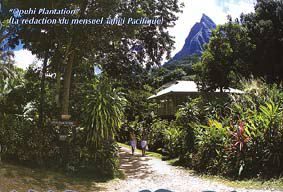

Alex W. du Prel et sa revue Tahiti-Pacific Magazine illustrent à merveille le principe d'un télétravail la tête à l'ombre des palmiers, l'esprit rafraîchi par la brise marine, et les pieds dans l'eau...l'eau turquoise du lagon de Moorea, île sinistre et déprimante malencontreusement située en face de la non moins pénible Tahiti [ ;-) ] . Tout le monde n'a pas la chance de vivre et de travailler en banlieue...

Alex W. du Prel et sa revue Tahiti-Pacific Magazine illustrent à merveille le principe d'un télétravail la tête à l'ombre des palmiers, l'esprit rafraîchi par la brise marine, et les pieds dans l'eau...l'eau turquoise du lagon de Moorea, île sinistre et déprimante malencontreusement située en face de la non moins pénible Tahiti [ ;-) ] . Tout le monde n'a pas la chance de vivre et de travailler en banlieue...

Alex du Prel est avant tout un homme libre. Ingénieur de formation, il a bourlingué en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Il parle six langues, écrit en trois. Comme il le dit lui-même: «Pour garder ma liberté de mouvement, j'ai exercé une multitude de métiers: géomètre, maître d'hôtel, soudeur, interprète, ingénieur, régisseur de

plantation, directeur d'hôtel, acteur de cinéma, mécanicien itinérant, convoyeur de bateaux, cuisinier, professeur de langues, chef de chantier, conseiller économique pour le gouvernement...en fait je suis un autodidacte polyvalent!».

Alex du Prel est avant tout un homme libre. Ingénieur de formation, il a bourlingué en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Il parle six langues, écrit en trois. Comme il le dit lui-même: «Pour garder ma liberté de mouvement, j'ai exercé une multitude de métiers: géomètre, maître d'hôtel, soudeur, interprète, ingénieur, régisseur de

plantation, directeur d'hôtel, acteur de cinéma, mécanicien itinérant, convoyeur de bateaux, cuisinier, professeur de langues, chef de chantier, conseiller économique pour le gouvernement...en fait je suis un autodidacte polyvalent!».